Três palavras nuas

nuas

Temos diante de nós três caminhos. Um é, sem dúvida, o mais longo de todos, embora aquele que o percorra verifique ao fim de algum tempo ter acabado por descrever um círculo regressando ao mesmo sítio. O outro é menos comprido. Contudo, não tem saída. Há, felizmente, um terceiro que é o mais curto de todos. Ele conduz-nos aos outros dois caminhos. Fernando Guimarães

Roseman Bridge

Roseman Bridge

Neil Jordan, The End of the Affair, sobre o romance homónimo de Graham Greene

Neil Jordan, The End of the Affair, sobre o romance homónimo de Graham Greene

Era uma vez uma exposição de arte africana: máscaras de dança, máscaras de defuntos, imagens de pequenos deuses, uma porta de santuário e um portentoso ensaio sobre a Verdade esculpindo sabiamente a madeira. E vi a exposição uma vez, e não a vi quando a vi, e voltei a vê-la novamente depois de a ter visto através das palavras que a viram (por) para mim. Revê-la foi já olhar para a espessura intransponível daquela porta de santuário e do seu sagrado. Revê-la foi sobretudo contemplar a história fechada de uma história no imprevisto arranjo de pigmentos vários, sobre o desenho redondo da madeira. Era uma escultura com quatro figuras humanas dispostas em círculo, olhando cada uma delas na direcção dos quatro pontos cardeais, com um camaleão em cima das quatro cabeças. Sim, a Verdade (mas podíamos dizer todo o real) depende sempre do ponto de vista a partir do qual a olhamos e, tal como um camaleão, vai mudando em função do contexto a partir do qual julgamos percebê-la. Morte e vida, vida e morte, no andamento circular da cor no rosto das quatro figuras: o branco de que aparecem vestidos os negros à nascença, o preto da idade adulta e de novo o branco apoiando simbolicamente a morte. Qualquer morte. Filosoficamente perfeito. Cristalinamente simples. Meses de uma vida de repente retratados ali: o branco-branco do início, o branco-negro do meu deus como é possível e depois o negro-branco do fim. Porque a verdade de qualquer verdade depende sempre do lugar de onde a olhamos e esse lugar em mudança vai aos poucos alterando o seu sentido como se atingido pela sábia verdade do camaleão. E o que vemos no depois da mudança não é já (não pode ser) o que víamos no antes dela.

Era uma vez uma exposição de arte africana: máscaras de dança, máscaras de defuntos, imagens de pequenos deuses, uma porta de santuário e um portentoso ensaio sobre a Verdade esculpindo sabiamente a madeira. E vi a exposição uma vez, e não a vi quando a vi, e voltei a vê-la novamente depois de a ter visto através das palavras que a viram (por) para mim. Revê-la foi já olhar para a espessura intransponível daquela porta de santuário e do seu sagrado. Revê-la foi sobretudo contemplar a história fechada de uma história no imprevisto arranjo de pigmentos vários, sobre o desenho redondo da madeira. Era uma escultura com quatro figuras humanas dispostas em círculo, olhando cada uma delas na direcção dos quatro pontos cardeais, com um camaleão em cima das quatro cabeças. Sim, a Verdade (mas podíamos dizer todo o real) depende sempre do ponto de vista a partir do qual a olhamos e, tal como um camaleão, vai mudando em função do contexto a partir do qual julgamos percebê-la. Morte e vida, vida e morte, no andamento circular da cor no rosto das quatro figuras: o branco de que aparecem vestidos os negros à nascença, o preto da idade adulta e de novo o branco apoiando simbolicamente a morte. Qualquer morte. Filosoficamente perfeito. Cristalinamente simples. Meses de uma vida de repente retratados ali: o branco-branco do início, o branco-negro do meu deus como é possível e depois o negro-branco do fim. Porque a verdade de qualquer verdade depende sempre do lugar de onde a olhamos e esse lugar em mudança vai aos poucos alterando o seu sentido como se atingido pela sábia verdade do camaleão. E o que vemos no depois da mudança não é já (não pode ser) o que víamos no antes dela.

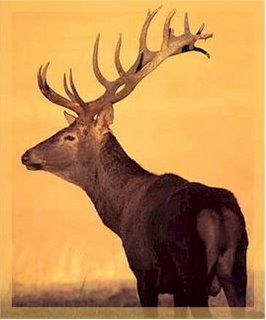

A Rainha, de Stephen Frears. Como sempre, na primeira fila até se apagarem as luzes e depois umas filas mais atrás, de modo a não ter ninguém entre mim e o ecrã. A citação inicial de Shakespeare («uneasy lies the head that wears a crown», do Henrique IV) já tinha dado um pouco o tom - o do dilema entre o público e o privado, o dever e o sentimento, a responsabilidade e a defesa do humano -, embora só muito mais tarde a densidade psicológica da rainha acabe por se revelar ao espectador. Não, este não é um filme sobre a tumultuosa semana anterior ao funeral de Diana, nem sobre a forma como a família real inglesa reagiu ao inesperado do acontecimento: é um filme sobre o peso espartilhante da coroa na vida de uma mulher, tomando como motivo directo as consequências geradas pelo fatídico acidente de Paris. E esse peso não é coisa que possa mostrar-se para espectador ver, porque é tudo menos simples, como afirmava Geraldine Chaplin no fim de um filme muito meu - «Eu sou professora de ballet e posso garantir-lhe que nada é simples». De facto, é preciso ler um pouco para lá do concreto da imagem, espreitando insidiosamente o reverso das duas extraordinárias cenas do veado (primeiro a da sua liberdade, depois a da sua captura), onde está em síntese todo o percurso biográfico de abdicação da rainha, irrepreensivelmente interpretada por Helen Mirren. Nunca saberemos se foi assim que tudo realmente sucedeu, mas isso não importa, porque se não foi assim poderia perfeitamente ter sido, até porque este exercício de indagação ficcional da verdade é quase tão importante para a eventual fixação da mesma como a narrativa exacta dos factos. Como quase sempre me acontece, do filme de Frears ficou-me sobretudo uma imagem - a do veado passeando tranquilo pelos campos da Escócia e a da comoção da rainha ao olhar para ele. Um filme em grande.

A Rainha, de Stephen Frears. Como sempre, na primeira fila até se apagarem as luzes e depois umas filas mais atrás, de modo a não ter ninguém entre mim e o ecrã. A citação inicial de Shakespeare («uneasy lies the head that wears a crown», do Henrique IV) já tinha dado um pouco o tom - o do dilema entre o público e o privado, o dever e o sentimento, a responsabilidade e a defesa do humano -, embora só muito mais tarde a densidade psicológica da rainha acabe por se revelar ao espectador. Não, este não é um filme sobre a tumultuosa semana anterior ao funeral de Diana, nem sobre a forma como a família real inglesa reagiu ao inesperado do acontecimento: é um filme sobre o peso espartilhante da coroa na vida de uma mulher, tomando como motivo directo as consequências geradas pelo fatídico acidente de Paris. E esse peso não é coisa que possa mostrar-se para espectador ver, porque é tudo menos simples, como afirmava Geraldine Chaplin no fim de um filme muito meu - «Eu sou professora de ballet e posso garantir-lhe que nada é simples». De facto, é preciso ler um pouco para lá do concreto da imagem, espreitando insidiosamente o reverso das duas extraordinárias cenas do veado (primeiro a da sua liberdade, depois a da sua captura), onde está em síntese todo o percurso biográfico de abdicação da rainha, irrepreensivelmente interpretada por Helen Mirren. Nunca saberemos se foi assim que tudo realmente sucedeu, mas isso não importa, porque se não foi assim poderia perfeitamente ter sido, até porque este exercício de indagação ficcional da verdade é quase tão importante para a eventual fixação da mesma como a narrativa exacta dos factos. Como quase sempre me acontece, do filme de Frears ficou-me sobretudo uma imagem - a do veado passeando tranquilo pelos campos da Escócia e a da comoção da rainha ao olhar para ele. Um filme em grande.

A mulher acreditou que talvez fosse possível chegar lá, apesar dos vários mundos que a separavam do desejado futuro dos seus passos. E talvez fosse possível, apesar do calor, da sede, do sol a pique e da violência da areia no perfil obtuso da hora. Talvez sim, talvez consiga, pensava ela, esquecendo por momentos que afinal transportava lá dentro, no oco mais oco de si, a carcaça já óssea do sangue. Mas aquilo na fotografia não é um esqueleto humano, disse o homem bem dentro da cabeça da mulher. Pois não, lembrou ela, é apenas o cadáver de um animal à beira de se tornar gente, porque é o corpo de alguém ainda com a ilusão dentro. É verdade que não chegou onde queria, coitado, tal como eu provavelmente também não chegarei, mas diz a História que o importante não é chegar onde se quer, o importante são as marcas que vamos deixando ao longo do caminho percorrido. A mulher olhou uma vez mais para a redondez da fenda aberta na areia, por detrás do corpo do animal com a ilusão dentro, e sorriu vagamente enquanto contemplava os vales profundos que guardava nas mãos.

A mulher acreditou que talvez fosse possível chegar lá, apesar dos vários mundos que a separavam do desejado futuro dos seus passos. E talvez fosse possível, apesar do calor, da sede, do sol a pique e da violência da areia no perfil obtuso da hora. Talvez sim, talvez consiga, pensava ela, esquecendo por momentos que afinal transportava lá dentro, no oco mais oco de si, a carcaça já óssea do sangue. Mas aquilo na fotografia não é um esqueleto humano, disse o homem bem dentro da cabeça da mulher. Pois não, lembrou ela, é apenas o cadáver de um animal à beira de se tornar gente, porque é o corpo de alguém ainda com a ilusão dentro. É verdade que não chegou onde queria, coitado, tal como eu provavelmente também não chegarei, mas diz a História que o importante não é chegar onde se quer, o importante são as marcas que vamos deixando ao longo do caminho percorrido. A mulher olhou uma vez mais para a redondez da fenda aberta na areia, por detrás do corpo do animal com a ilusão dentro, e sorriu vagamente enquanto contemplava os vales profundos que guardava nas mãos.

E de facto ajudaram. Depois de dois dias de colóquio sobre o tema da ruína, os deuses obedeceram ao apelo humano e fizeram de Aveiro o objecto privilegiado do seu castigo. A meio da tarde de ontem, os ramos das árvores começaram a levantar voo no severo caos do ar, num movimento inverso ao das gaivotas, que imediatamente abandonaram a convulsão da água e avançaram firmes na direcção da terra. Enquanto um colega dissertava sobre a tragédia de Ésquilo e sobre a dita ajuda dos deuses, ao apressar-se o homem para a ruína, olhei para fora através do vidro e lá estavam as gaivotas, pousadas na precária solidez da beira-ria e lado a lado com os patos, medrosamente agachados na erva e formando ao longe um perfil quase esférico de penas. Quando saí em busca do carro, o chão era um estranho tapete de guarda-chuvas, restos esgalhados de arbusto e folhas sem tronco atrás, tudo arrancado ao seu costumeiro aprumo pela fúria da chuva e do vento e pela (in)justa ira dos deuses. Não havia comboios, a estação de Aveiro parecia a foz do Ganges e os autocarros pareciam ter-se sumido no labirinto aéreo da tarde, juntamente com o cadáver vegetal das folhas. Colegas voltaram conformadamente para trás, de regresso ao hotel de onde tinham acabado de sair, outros encontraram milagrosas boleias, outro ainda teve uma avaria no carro e eu pus-me a caminho de casa, decidida a enfrentar a divina ironia de Zeus com o rolar prudente e vagaroso dos pneus. Dizem que Deus não dorme, mas às vezes ressona muito.

E de facto ajudaram. Depois de dois dias de colóquio sobre o tema da ruína, os deuses obedeceram ao apelo humano e fizeram de Aveiro o objecto privilegiado do seu castigo. A meio da tarde de ontem, os ramos das árvores começaram a levantar voo no severo caos do ar, num movimento inverso ao das gaivotas, que imediatamente abandonaram a convulsão da água e avançaram firmes na direcção da terra. Enquanto um colega dissertava sobre a tragédia de Ésquilo e sobre a dita ajuda dos deuses, ao apressar-se o homem para a ruína, olhei para fora através do vidro e lá estavam as gaivotas, pousadas na precária solidez da beira-ria e lado a lado com os patos, medrosamente agachados na erva e formando ao longe um perfil quase esférico de penas. Quando saí em busca do carro, o chão era um estranho tapete de guarda-chuvas, restos esgalhados de arbusto e folhas sem tronco atrás, tudo arrancado ao seu costumeiro aprumo pela fúria da chuva e do vento e pela (in)justa ira dos deuses. Não havia comboios, a estação de Aveiro parecia a foz do Ganges e os autocarros pareciam ter-se sumido no labirinto aéreo da tarde, juntamente com o cadáver vegetal das folhas. Colegas voltaram conformadamente para trás, de regresso ao hotel de onde tinham acabado de sair, outros encontraram milagrosas boleias, outro ainda teve uma avaria no carro e eu pus-me a caminho de casa, decidida a enfrentar a divina ironia de Zeus com o rolar prudente e vagaroso dos pneus. Dizem que Deus não dorme, mas às vezes ressona muito.

A casa onde às vezes regresso é tão distante

da que deixei pela manhã

no mundo

a água tomou o lugar de tudo

reúno baldes, estes vasos guardados

mas chove sem parar há muitos anos

-------------------------------------

Durmo no mar, durmo ao lado de meu pai

uma viagem se deu

entre as mãos e o furor

uma viagem se deu: a noite abate-se fechada

sobre o corpo

--------------------------------------------

Tivesse ainda tempo e entregava-te

o coração

--------------------------------------------

José Tolentino Mendonça, A Que Distância Deixaste o Coração.

Já lá vai o tempo em que o canal Fox exibia todos os fins de tarde um novo episódio da série Dr. House, que muitas vezes me fez chegar mais cedo a casa. Depois a TVI passou a exibi-la à improvável hora dos bons programas e eu perdi-lhe um pouco o rasto ... até há pouco, uma vez que os indefectíveis da série, entre os quais eu me incluo, passam a ter agora ao alcance de uns quantos euros os 22 episódios inteirinhos da primeira temporada. Não, não digam que Dr. House é uma série de hospital, apesar do seu espaço ficcional corresponder efectivamente ao de um hospital. Porque aqui não é preciso esventrar criaturas nem exagerar na visibilidade do sangue para que o efeito de real perdure - basta apenas o espectáculo da inteligência e a finura do humor evidenciados pela série, associados à inacreditável personagem que é Gregory House, um verdadeiro eremita com muita pena da sua solidão. Para as mulheres, House representa nada mais nada menos que o princípio da perdição: é bonito e sensual, mas é sobretudo detentor daquela pose rafeira de cão sem dono que logo estimula no sexo oposto o estúpido desejo de protecção, que é onde sempre mora o perigo. Mas o House é, felizmente, apenas uma figura de ficção, de modo que me permiti oferecê-lo a mim própria como presente de Natal. Ontem trouxe-o da Fnac e é com ele que vou passar o meu serão, já já a seguir. Chhhhh! O House vem aí...

Já lá vai o tempo em que o canal Fox exibia todos os fins de tarde um novo episódio da série Dr. House, que muitas vezes me fez chegar mais cedo a casa. Depois a TVI passou a exibi-la à improvável hora dos bons programas e eu perdi-lhe um pouco o rasto ... até há pouco, uma vez que os indefectíveis da série, entre os quais eu me incluo, passam a ter agora ao alcance de uns quantos euros os 22 episódios inteirinhos da primeira temporada. Não, não digam que Dr. House é uma série de hospital, apesar do seu espaço ficcional corresponder efectivamente ao de um hospital. Porque aqui não é preciso esventrar criaturas nem exagerar na visibilidade do sangue para que o efeito de real perdure - basta apenas o espectáculo da inteligência e a finura do humor evidenciados pela série, associados à inacreditável personagem que é Gregory House, um verdadeiro eremita com muita pena da sua solidão. Para as mulheres, House representa nada mais nada menos que o princípio da perdição: é bonito e sensual, mas é sobretudo detentor daquela pose rafeira de cão sem dono que logo estimula no sexo oposto o estúpido desejo de protecção, que é onde sempre mora o perigo. Mas o House é, felizmente, apenas uma figura de ficção, de modo que me permiti oferecê-lo a mim própria como presente de Natal. Ontem trouxe-o da Fnac e é com ele que vou passar o meu serão, já já a seguir. Chhhhh! O House vem aí...

Do realizador coreano Kim Ki-Duk, o filme 3-iron retoma algo de fundamental do anterior Spring, Summer, Fall, Winter... Spring: o entendimento do tempo como um devir absolutamente inexpugnável e a sua vivência como íntima construção do homem. Mas 3-iron não é propriamente um filme sobre o tempo e os seus efeitos, como o era Spring..., mas um filme sobre a solidão dos homens e o papel do silêncio na denúncia e/ou sublimação dessa mesma solidão. Tae-suk vagueia pelas ruas na sua mota em busca de casas temporariamente desabitadas onde possa viver sozinho a ficção de uma família, fazendo-se retratar ao lado das fotografias que vai encontrando de casa em casa e refazendo as tarefas domésticas de quem não está para que ele possa estar - lavar a roupa suja e consertar electrodomésticos avariados. Não, não me parece que o faça numa tentativa de retribuir a involuntária hospedagem dos proprietários, mas de modo a tentar estabelecer com o espaço simbólico do lar uma ambígua forma de pertença. Até que Tae-suk encontra Sun-hwa numa dessas casas, uma bela mulher maltratada pelo marido e que parte com ele em busca da mesma ficção que impulsionava as solitárias derivas de Tae-suk. A experiência conjunta da rotina doméstica, vivida nas casas por onde vão passando, acaba por sedimentar em ambos o lento trabalhar da maior e da mais silenciosa de todas as ficções - o amor, um amor integral que a mútua solidão acabou por converter em destino para a vida. Mas dito isto é como se não tivesse dito nada, porque isto não é na verdade o filme, mas apenas o motivo dele. O verdadeiro filme está na elegantíssima exploração do implícito e do não-dito como factor primordial de intensificação da intimidade entre Tae-suk e Sun-hwa; está na terrível beleza da música de Natacha Atlas, que acompanha a progressiva aproximação dos futuros amantes como se fosse uma espécie de íntima rima das almas, em trânsito convergente para o mesmo inevitável centro; está no sábio movimento das bolas de golfe à roda do ferro nº3 - desde a lentidão com que a bola é inicialmente trocada entre Tae e Sun (e este é talvez o seu único "diálogo" ao longo do filme) à violência que depois lhe imprimem tanto o próprio Tae como o enciumado marido de Sun. E está sobretudo, mas sobretudo, nos belíssimos momentos finais em que não existe nem o fantástico nem o fantasmático, porque existe apenas a encenação de uma muito rara capacidade - a de vivermos o amor apenas dentro de nós quando o outro nos falta e tudo é para nós como se não faltasse. Porque o amor resume-se afinal a um imóvel ponteiro de balança pousado no zero, com um imaginário prato em cima a tentar suportar o peso imaterial do coração.

Do realizador coreano Kim Ki-Duk, o filme 3-iron retoma algo de fundamental do anterior Spring, Summer, Fall, Winter... Spring: o entendimento do tempo como um devir absolutamente inexpugnável e a sua vivência como íntima construção do homem. Mas 3-iron não é propriamente um filme sobre o tempo e os seus efeitos, como o era Spring..., mas um filme sobre a solidão dos homens e o papel do silêncio na denúncia e/ou sublimação dessa mesma solidão. Tae-suk vagueia pelas ruas na sua mota em busca de casas temporariamente desabitadas onde possa viver sozinho a ficção de uma família, fazendo-se retratar ao lado das fotografias que vai encontrando de casa em casa e refazendo as tarefas domésticas de quem não está para que ele possa estar - lavar a roupa suja e consertar electrodomésticos avariados. Não, não me parece que o faça numa tentativa de retribuir a involuntária hospedagem dos proprietários, mas de modo a tentar estabelecer com o espaço simbólico do lar uma ambígua forma de pertença. Até que Tae-suk encontra Sun-hwa numa dessas casas, uma bela mulher maltratada pelo marido e que parte com ele em busca da mesma ficção que impulsionava as solitárias derivas de Tae-suk. A experiência conjunta da rotina doméstica, vivida nas casas por onde vão passando, acaba por sedimentar em ambos o lento trabalhar da maior e da mais silenciosa de todas as ficções - o amor, um amor integral que a mútua solidão acabou por converter em destino para a vida. Mas dito isto é como se não tivesse dito nada, porque isto não é na verdade o filme, mas apenas o motivo dele. O verdadeiro filme está na elegantíssima exploração do implícito e do não-dito como factor primordial de intensificação da intimidade entre Tae-suk e Sun-hwa; está na terrível beleza da música de Natacha Atlas, que acompanha a progressiva aproximação dos futuros amantes como se fosse uma espécie de íntima rima das almas, em trânsito convergente para o mesmo inevitável centro; está no sábio movimento das bolas de golfe à roda do ferro nº3 - desde a lentidão com que a bola é inicialmente trocada entre Tae e Sun (e este é talvez o seu único "diálogo" ao longo do filme) à violência que depois lhe imprimem tanto o próprio Tae como o enciumado marido de Sun. E está sobretudo, mas sobretudo, nos belíssimos momentos finais em que não existe nem o fantástico nem o fantasmático, porque existe apenas a encenação de uma muito rara capacidade - a de vivermos o amor apenas dentro de nós quando o outro nos falta e tudo é para nós como se não faltasse. Porque o amor resume-se afinal a um imóvel ponteiro de balança pousado no zero, com um imaginário prato em cima a tentar suportar o peso imaterial do coração.

Era já de noite quando a mulher saíu de casa. Levava nos passos a suspeita de um encontro nupcial e foi assim que parou, com a pele à flor da hora, na concha listrada da última rotunda. Uma farda de polícia com barriga dentro, indiferente ao difícil trânsito do amor, parou-lhe logo ao lado e mandou-a seguir friamente o seu caminho - que não, que não podia estar ali -, de modo que a mulher deu mais duas voltas ao compasso exacto da rotunda, procurando nervosamente o homem na pressa tardia dos faróis, por entre o nocturno cansaço dos vastos fumos urbanos. Àquela hora os automóveis já não tinham cor, eram apenas dois imensos olhos, acesos de luz, que a cada passagem iam cegando a lenta espera da mulher. Mais tarde, de novo em casa e em face do mútuo desalinho da roupa, a mulher lembrou-se do último verso de um poema muito seu e sorriu ao de leve, repetindo só para si a memória dos remotos vestidos. Às vezes a vida tem coisas muito bonitas, disse o homem, olhando sem medo a fundura dos olhos da mulher. Mas depois o medo voltou e o homem ausentou-se um pouco, de olhos fechados e vagamente desconfiado da bondade divina do milagre. A mulher percebeu mas nada disse - se ele não tivesse medo não estaria aqui, pensou. E apertou-o mais contra si.

Era já de noite quando a mulher saíu de casa. Levava nos passos a suspeita de um encontro nupcial e foi assim que parou, com a pele à flor da hora, na concha listrada da última rotunda. Uma farda de polícia com barriga dentro, indiferente ao difícil trânsito do amor, parou-lhe logo ao lado e mandou-a seguir friamente o seu caminho - que não, que não podia estar ali -, de modo que a mulher deu mais duas voltas ao compasso exacto da rotunda, procurando nervosamente o homem na pressa tardia dos faróis, por entre o nocturno cansaço dos vastos fumos urbanos. Àquela hora os automóveis já não tinham cor, eram apenas dois imensos olhos, acesos de luz, que a cada passagem iam cegando a lenta espera da mulher. Mais tarde, de novo em casa e em face do mútuo desalinho da roupa, a mulher lembrou-se do último verso de um poema muito seu e sorriu ao de leve, repetindo só para si a memória dos remotos vestidos. Às vezes a vida tem coisas muito bonitas, disse o homem, olhando sem medo a fundura dos olhos da mulher. Mas depois o medo voltou e o homem ausentou-se um pouco, de olhos fechados e vagamente desconfiado da bondade divina do milagre. A mulher percebeu mas nada disse - se ele não tivesse medo não estaria aqui, pensou. E apertou-o mais contra si.