O búzio (antes de dormir)

Temos diante de nós três caminhos. Um é, sem dúvida, o mais longo de todos, embora aquele que o percorra verifique ao fim de algum tempo ter acabado por descrever um círculo regressando ao mesmo sítio. O outro é menos comprido. Contudo, não tem saída. Há, felizmente, um terceiro que é o mais curto de todos. Ele conduz-nos aos outros dois caminhos. Fernando Guimarães

Que Dália Negra não é um filme revolucionário, pelo menos como parece ter sido Femme Fatale na carreira de Brian de Palma? Concedo. Que Scarlett Johansson e Hilary Swank estão (mais a primeira do que a segunda) notoriamente subaproveitadas, em personagens sem muita espessura, apesar da sua potencial riqueza? É verdade. Mas nada disso retira ao filme aquilo que ele também é - um elegantíssimo exercício de estilo sobre a idade de ouro do cinema americano. Ora a elegância de um realizador não é nunca de desprezar, porque, como também sucede com as outras pessoas, é mais rara do que se pensa. E depois (mas devia dizer sobretudo), o filme de Brian de Palma tem Mia Kirshner, em imagens inesquecíveis de inocência e fragilidade. A figura trágica por excelência. A cena em que Elizabeth Short revela entre risos a sua história, rompendo as meias com as mãos para conseguir dominar as lágrimas, vale o todo do filme. Não é sequer uma cena, é um poema de amor, tragédia e morte. Numa entrevista de casting, alguém pergunta à dália negra se ela conseguiria um dia representar a tristeza. Provavelmente não, se o tentasse com a disciplina da razão, mas não conheço em cinema uma tão bela imagem da tristeza como a das suas unhas insinuando-se pelos buracos das meias. Há imagens que valem um filme e actores que o valem também. Espantosa, espantosa Meryl Streep, que faz de um filme banal (O diabo veste Prada) um filme realmente com interesse. Esta senhora, tão elegante na pele de uma requintada editora de moda nova-iorquina como na de uma mulher de meia idade do Iowa, não vale todo o filme, é todo o filme. Muito, muito de vez em quando, há actrizes assim.

Que Dália Negra não é um filme revolucionário, pelo menos como parece ter sido Femme Fatale na carreira de Brian de Palma? Concedo. Que Scarlett Johansson e Hilary Swank estão (mais a primeira do que a segunda) notoriamente subaproveitadas, em personagens sem muita espessura, apesar da sua potencial riqueza? É verdade. Mas nada disso retira ao filme aquilo que ele também é - um elegantíssimo exercício de estilo sobre a idade de ouro do cinema americano. Ora a elegância de um realizador não é nunca de desprezar, porque, como também sucede com as outras pessoas, é mais rara do que se pensa. E depois (mas devia dizer sobretudo), o filme de Brian de Palma tem Mia Kirshner, em imagens inesquecíveis de inocência e fragilidade. A figura trágica por excelência. A cena em que Elizabeth Short revela entre risos a sua história, rompendo as meias com as mãos para conseguir dominar as lágrimas, vale o todo do filme. Não é sequer uma cena, é um poema de amor, tragédia e morte. Numa entrevista de casting, alguém pergunta à dália negra se ela conseguiria um dia representar a tristeza. Provavelmente não, se o tentasse com a disciplina da razão, mas não conheço em cinema uma tão bela imagem da tristeza como a das suas unhas insinuando-se pelos buracos das meias. Há imagens que valem um filme e actores que o valem também. Espantosa, espantosa Meryl Streep, que faz de um filme banal (O diabo veste Prada) um filme realmente com interesse. Esta senhora, tão elegante na pele de uma requintada editora de moda nova-iorquina como na de uma mulher de meia idade do Iowa, não vale todo o filme, é todo o filme. Muito, muito de vez em quando, há actrizes assim.

Há semanas atrás resolvi ir à feira semanal do Bairro Norton de Matos, onde, confesso, nunca antes tinha posto o pé e logo eu que gosto tanto de feiras de rua... Mea culpa, portanto. A manhã queimava de sol e gente na brancura dos toldos, onde boiavam ainda aromas e fumos de cozinha, como no poema do Cesário. De porcelanas reluzentes nem a sombra, mas o retalho da horta lá estava, ombro a ombro com centenas de jeans de marca roubados e outras tantas t-shirts, a preços tão incríveis como as tintas que nelas imitavam a cor da moda: vermelhos Gant e verdes Tommy Hilfiger, prometendo descorar à primeira suspeita de água. Uma cigana jovem, de larga trança preta pela cinta, subia convicta a um banco as suas grossas meias, calçadas por fora do fato de treino escondido pelo avental de ramagens, e apregoava alegremente os produtos de boutique que dizia vender. -Isto é produto de botica! 5 euros! Olhei divertida para a fúria respigadora das clientes e logo a seguir para o perigoso desenho das saias, de costuras esgaçadas pela pressa momentânea da posse. Um passo mais e quilos de malas de senhora revolviam-se numa longa e confusa banca, encabeçada por uma cigana mais velha carregada de oiros. Tal como certos bombons de anúncio, aquela também não era uma cigana qualquer. Esperta que nem um alho, sabia vender melhor o espectáculo de si própria do que as malas que se lhe amontoavam aos pés. Com o altifalante bem afiado e um possante microfone no repolho tosco das mãos lá ia esgoelando a sua história: - Podem escolher à vontade, minhas lindas, façam favor de escolher, 20 euros! Só peço que não me roubem, que para isso estou cá eu, a ladrona de Lamego! A cigana que rouba de noite para vender de dia! Quem passava ria-se e ela aproveitava para chocalhar vagamente os braços, contente do poder instantâneo das suas palavras, lançadas assim do poleiro da banca para a turba compradora cá em baixo. A manhã ia avançando, indiferente à hora, e os braçados tesos das nabiças começavam finalmente a definhar, com as folhas já moles no plástico descuidado das bacias. Um rasto de poeira e de suor perseguia devagar os passos apressados das senhoras, das senhoras finas de Celas (com as mãos a tilintar do discreto luxo das pulseiras) e das ajudantes de cabeleireira (a pensar já no atraso do almoço e nos muitos contratempos da enfadonha vida doméstica). Horas depois tudo tinha já desaparecido: a ladrona de Lamego, a roupa de contrafacção, os fartos ramos de salsa e as senhoras finas e não finas. Até eu.

Há semanas atrás resolvi ir à feira semanal do Bairro Norton de Matos, onde, confesso, nunca antes tinha posto o pé e logo eu que gosto tanto de feiras de rua... Mea culpa, portanto. A manhã queimava de sol e gente na brancura dos toldos, onde boiavam ainda aromas e fumos de cozinha, como no poema do Cesário. De porcelanas reluzentes nem a sombra, mas o retalho da horta lá estava, ombro a ombro com centenas de jeans de marca roubados e outras tantas t-shirts, a preços tão incríveis como as tintas que nelas imitavam a cor da moda: vermelhos Gant e verdes Tommy Hilfiger, prometendo descorar à primeira suspeita de água. Uma cigana jovem, de larga trança preta pela cinta, subia convicta a um banco as suas grossas meias, calçadas por fora do fato de treino escondido pelo avental de ramagens, e apregoava alegremente os produtos de boutique que dizia vender. -Isto é produto de botica! 5 euros! Olhei divertida para a fúria respigadora das clientes e logo a seguir para o perigoso desenho das saias, de costuras esgaçadas pela pressa momentânea da posse. Um passo mais e quilos de malas de senhora revolviam-se numa longa e confusa banca, encabeçada por uma cigana mais velha carregada de oiros. Tal como certos bombons de anúncio, aquela também não era uma cigana qualquer. Esperta que nem um alho, sabia vender melhor o espectáculo de si própria do que as malas que se lhe amontoavam aos pés. Com o altifalante bem afiado e um possante microfone no repolho tosco das mãos lá ia esgoelando a sua história: - Podem escolher à vontade, minhas lindas, façam favor de escolher, 20 euros! Só peço que não me roubem, que para isso estou cá eu, a ladrona de Lamego! A cigana que rouba de noite para vender de dia! Quem passava ria-se e ela aproveitava para chocalhar vagamente os braços, contente do poder instantâneo das suas palavras, lançadas assim do poleiro da banca para a turba compradora cá em baixo. A manhã ia avançando, indiferente à hora, e os braçados tesos das nabiças começavam finalmente a definhar, com as folhas já moles no plástico descuidado das bacias. Um rasto de poeira e de suor perseguia devagar os passos apressados das senhoras, das senhoras finas de Celas (com as mãos a tilintar do discreto luxo das pulseiras) e das ajudantes de cabeleireira (a pensar já no atraso do almoço e nos muitos contratempos da enfadonha vida doméstica). Horas depois tudo tinha já desaparecido: a ladrona de Lamego, a roupa de contrafacção, os fartos ramos de salsa e as senhoras finas e não finas. Até eu.

Saídos da adolescência, acreditamos ainda que basta ao poeta olhar ao contrário dos outros homens, para o que guarda dentro de si, lá bem atrás dos olhos com que vê, para que a poesia aconteça, inteira, sublime e intocada quase pela mão humana. Coitados de nós, que ignoramos que o poema representa talvez uma das mais intensas impressões digitais do valor humano e que assim não pode nascer do poeta para o mundo, mas do mundo para o poeta. Se um aluno hoje me pedisse uma breve definição de poeta acho que lhe falaria apenas de um caminhante solitário, com olhos de água e uma cama lisa de palavras no profundo lugar do coração. Nem sei se o poeta passeia, mas sei que o poeta caminha, somando passos, tempos e imagens que são como linhas invisíveis que depois lhe tecem o mar tormentoso da escrita. O mundo avança, o poeta caminha, a obra nasce.

Saídos da adolescência, acreditamos ainda que basta ao poeta olhar ao contrário dos outros homens, para o que guarda dentro de si, lá bem atrás dos olhos com que vê, para que a poesia aconteça, inteira, sublime e intocada quase pela mão humana. Coitados de nós, que ignoramos que o poema representa talvez uma das mais intensas impressões digitais do valor humano e que assim não pode nascer do poeta para o mundo, mas do mundo para o poeta. Se um aluno hoje me pedisse uma breve definição de poeta acho que lhe falaria apenas de um caminhante solitário, com olhos de água e uma cama lisa de palavras no profundo lugar do coração. Nem sei se o poeta passeia, mas sei que o poeta caminha, somando passos, tempos e imagens que são como linhas invisíveis que depois lhe tecem o mar tormentoso da escrita. O mundo avança, o poeta caminha, a obra nasce.

Talvez estejam ainda verdes, concedo, mas em breve estarão assim, em fogo cor de beijo, como redondos sóis procurando a direcção da terra. Os olhos da mulher nada poderão ver e ela terá que pedir ao homem para usar os olhos dele. Conta-me a laranjeira, dirá, empresta-me os teus olhos nas palavras com que dirás do lume intenso das folhas e do peso incandescente dos frutos. O homem dirá está bem e uma pequena lágrima doce cairá devagar pela sua face. E a mulher dirá simplesmente sim, estou a ver agora, conta tudo, e depois voltar-se-á para dentro, para o denso caule de si própria, para ver melhor.

Talvez estejam ainda verdes, concedo, mas em breve estarão assim, em fogo cor de beijo, como redondos sóis procurando a direcção da terra. Os olhos da mulher nada poderão ver e ela terá que pedir ao homem para usar os olhos dele. Conta-me a laranjeira, dirá, empresta-me os teus olhos nas palavras com que dirás do lume intenso das folhas e do peso incandescente dos frutos. O homem dirá está bem e uma pequena lágrima doce cairá devagar pela sua face. E a mulher dirá simplesmente sim, estou a ver agora, conta tudo, e depois voltar-se-á para dentro, para o denso caule de si própria, para ver melhor.

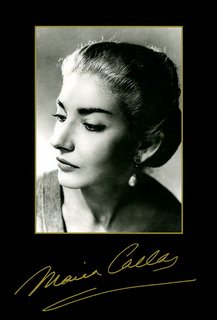

A mulher deitou-se no sofá, empurrando para baixo o calcanhar direito com a ponta do pé esquerdo para se descalçar, e suspirou devagar. Oito menos dez. Ficou um pouco olhando o tecto, de olhos perdidos no mar branco da cal, e depois virou a cabeça para o lado direito, para a moldura de madeira onde havia anos colocara, cortada de uma revista de modas, a fotografia da Callas. Era uma fotografia especial para a mulher, porque não era uma fotografia do esplendor artístico da diva, como as que impõem as editoras às capas milionárias dos discos, mas uma fotografia dela já sem o canto à porta última dos lábios, porque para sempre sepultado no mais lá dentro dela própria. Esta mulher só se cantou sempre a si e nunca ninguém reparou, pensou a mulher deitada no sofá, pegando de repente no salto do pé direito e fazendo rodopiar o sapato no ar. E afinal tudo isso está aqui nesta fotografia sem data, concluiu. Bem, já devia ter sido abandonada pelo Onassis, isso com certeza, ou não teria aquela luz baça e fria no raio já descrente do olhar. Porque só olha assim para o chão quem já aprendeu que o sofrimento e a alegria moram no mesmo sítio sem nome a que os homens chamam alma. Alegria e dor são a mesma coisa nessa intensidade de água e nervos que nos mora dentro, disse a mulher baixinho, só que na Callas isso via-se-lhe logo na voz. Por isso é que ela cantava assim - com a glória toda na alma e um véu de amargura na voz. A isso também podemos chamar melancolia, mas a melancolia da Callas era muito mais do que apenas melancolia. Era a íntima aceitação do seu destino e a irremediável denúncia disso na suprema navalha que é o canto. A mulher levantou-se, pôs finalmente a Callas a tocar e, logo ao primeiro verso, lembrou-se que no dia do seu primeiro encontro com o homem era a Callas que também tocava, no carro. Mon coeur s'ouvre à ta voix, com o volume no máximo. Voltou a deitar-se até que o desenho dos montes, recortado no céu para lá da janela da sala, se apagou de vez no negro vagaroso do céu.

A mulher deitou-se no sofá, empurrando para baixo o calcanhar direito com a ponta do pé esquerdo para se descalçar, e suspirou devagar. Oito menos dez. Ficou um pouco olhando o tecto, de olhos perdidos no mar branco da cal, e depois virou a cabeça para o lado direito, para a moldura de madeira onde havia anos colocara, cortada de uma revista de modas, a fotografia da Callas. Era uma fotografia especial para a mulher, porque não era uma fotografia do esplendor artístico da diva, como as que impõem as editoras às capas milionárias dos discos, mas uma fotografia dela já sem o canto à porta última dos lábios, porque para sempre sepultado no mais lá dentro dela própria. Esta mulher só se cantou sempre a si e nunca ninguém reparou, pensou a mulher deitada no sofá, pegando de repente no salto do pé direito e fazendo rodopiar o sapato no ar. E afinal tudo isso está aqui nesta fotografia sem data, concluiu. Bem, já devia ter sido abandonada pelo Onassis, isso com certeza, ou não teria aquela luz baça e fria no raio já descrente do olhar. Porque só olha assim para o chão quem já aprendeu que o sofrimento e a alegria moram no mesmo sítio sem nome a que os homens chamam alma. Alegria e dor são a mesma coisa nessa intensidade de água e nervos que nos mora dentro, disse a mulher baixinho, só que na Callas isso via-se-lhe logo na voz. Por isso é que ela cantava assim - com a glória toda na alma e um véu de amargura na voz. A isso também podemos chamar melancolia, mas a melancolia da Callas era muito mais do que apenas melancolia. Era a íntima aceitação do seu destino e a irremediável denúncia disso na suprema navalha que é o canto. A mulher levantou-se, pôs finalmente a Callas a tocar e, logo ao primeiro verso, lembrou-se que no dia do seu primeiro encontro com o homem era a Callas que também tocava, no carro. Mon coeur s'ouvre à ta voix, com o volume no máximo. Voltou a deitar-se até que o desenho dos montes, recortado no céu para lá da janela da sala, se apagou de vez no negro vagaroso do céu.

Voltei há dias atrás aos Hospitais da Universidade de Coimbra, felizmente não para internamento (o que nos afivela logo o olhar à cama ou ao serviço que nos recebe), mas apenas para uma consulta externa de imunoalergologia. A coisa tem a sua complexidade, a começar pela hora absurda a que a maioria das pessoas é levada a levantar-se para conseguir atendimento assim que abrem os guichets e começam a chegar os médicos. Primeiro são os guichets da burocracia, que abrem às oito horas e onde cheguei aí pelas sete. Na penumbra da sala encontrei já umas quatro pessoas, sentadas nos sofás perto dos guichets e a quem perguntei se estavam na fila. Estavam. Fixei mentalmente o meu lugar e sentei-me, com a conversa rolando solta ao meu lado esquerdo. Dois senhores de idade comparavam alegremente os seus cartões, falavam de possíveis isenções de taxas e da necessidade de trazerem da próxima vez a respectiva declaração de IRS. O mais velho explicava, apontando o dedo para o seu cartão do SNS, que por ter nele impressa a letra T era anualmente obrigado a isso.

Voltei há dias atrás aos Hospitais da Universidade de Coimbra, felizmente não para internamento (o que nos afivela logo o olhar à cama ou ao serviço que nos recebe), mas apenas para uma consulta externa de imunoalergologia. A coisa tem a sua complexidade, a começar pela hora absurda a que a maioria das pessoas é levada a levantar-se para conseguir atendimento assim que abrem os guichets e começam a chegar os médicos. Primeiro são os guichets da burocracia, que abrem às oito horas e onde cheguei aí pelas sete. Na penumbra da sala encontrei já umas quatro pessoas, sentadas nos sofás perto dos guichets e a quem perguntei se estavam na fila. Estavam. Fixei mentalmente o meu lugar e sentei-me, com a conversa rolando solta ao meu lado esquerdo. Dois senhores de idade comparavam alegremente os seus cartões, falavam de possíveis isenções de taxas e da necessidade de trazerem da próxima vez a respectiva declaração de IRS. O mais velho explicava, apontando o dedo para o seu cartão do SNS, que por ter nele impressa a letra T era anualmente obrigado a isso.

Geneticamente impossibilitado de exprimir-se pelo som, o silêncio procura por vezes, no campo visual, a divulgação do seu próprio corpo - e se não pode ouvir-se, a verdade é que o silêncio pode, por exemplo, ver-se materializado na imobilidade dos seres e das coisas. Mas a imagem fotográfica desta mulher, surpreendida pela câmara no instante do movimento que o clique do fotógrafo tratou de paralisar é, não só, uma imagem silenciosa, como também uma imagem mentirosa - sabemos bem que não retratar tudo o que o fotógrafo pôde ver antes de premir o botão significa, a seu modo, silenciar o que também lá estava e ele de repente não quis que estivesse. Porque, na verdade, a mulher não estava de cabelo solto, mas com um gancho preso no alto da cabeça, onde ela poisava singelamente a mão e que lhe deixava a nuca a descoberto. Caía-lhe pelas costas uma madeixa descuidada de cabelo, esquecida ou abandonada no movimento ascendente dos dedos, e esse era talvez o único ruído da fotografia. Havia ainda silêncio no todo do quarto, antes e depois do amor, e a mulher lembrou ao homem como tudo estava quieto e como a única presença do mundo ali dentro era a da gota de água que ritmicamente tombava do beiral e que a mulher podia ver, sempre que virava a cabeça, entre a borda da cortina e o canto da janela. Ainda lá deve estar, ao lado da cama, uma chávena vazia de café que também não coube na fotografia e o rasto de um búzio que a mulher trouxe para si. O homem levou apenas uma fotografia da mulher, talvez para repor um dia a verdade enganosa do fotógrafo, ou simplesmente para prolongar um pouco mais o milagre de terem sido juntos.

Geneticamente impossibilitado de exprimir-se pelo som, o silêncio procura por vezes, no campo visual, a divulgação do seu próprio corpo - e se não pode ouvir-se, a verdade é que o silêncio pode, por exemplo, ver-se materializado na imobilidade dos seres e das coisas. Mas a imagem fotográfica desta mulher, surpreendida pela câmara no instante do movimento que o clique do fotógrafo tratou de paralisar é, não só, uma imagem silenciosa, como também uma imagem mentirosa - sabemos bem que não retratar tudo o que o fotógrafo pôde ver antes de premir o botão significa, a seu modo, silenciar o que também lá estava e ele de repente não quis que estivesse. Porque, na verdade, a mulher não estava de cabelo solto, mas com um gancho preso no alto da cabeça, onde ela poisava singelamente a mão e que lhe deixava a nuca a descoberto. Caía-lhe pelas costas uma madeixa descuidada de cabelo, esquecida ou abandonada no movimento ascendente dos dedos, e esse era talvez o único ruído da fotografia. Havia ainda silêncio no todo do quarto, antes e depois do amor, e a mulher lembrou ao homem como tudo estava quieto e como a única presença do mundo ali dentro era a da gota de água que ritmicamente tombava do beiral e que a mulher podia ver, sempre que virava a cabeça, entre a borda da cortina e o canto da janela. Ainda lá deve estar, ao lado da cama, uma chávena vazia de café que também não coube na fotografia e o rasto de um búzio que a mulher trouxe para si. O homem levou apenas uma fotografia da mulher, talvez para repor um dia a verdade enganosa do fotógrafo, ou simplesmente para prolongar um pouco mais o milagre de terem sido juntos.